비비킹(B.B. King)은 블루스의 살아있는 전설로 불리는 인물로, 특유의 감성적인 기타 연주와 소울이 가득한 목소리는 블루스의 정수를 담고 있습니다. 지금도 수많은 뮤지션과 팬들에게 영감이자 롤모델로 남아 있는 사람이기도 합니다. 지금부터, 비비킹이라는 이름이 탄생한 일화와 그의 활동 기록들, 그의 연주가 무엇을 표현하는지, 또 블루스라는 장르를 그가 어떻게 유행시켰는지에 대해 깊이 있게 살펴보겠습니다.

'비비킹'의 유래와 무대

미국 미시시피 주 이타비나는 비비킹이 태어난 곳입니다. 그는 1925년 출생으로 본명은 라일리 B. 킹(Riley B. King)이며, 농장 노동자였던 부모 아래에서 매우 가난한 어린 시절을 보냈습니다. 어릴 적 부모의 이혼과 어머니의 사망으로 인해 조부모의 손에서 자라야 했고, 어린 시절 대부분을 목화밭에서 일하며 보냈습니다. 그러나 이런 어려움 속에서도 음악은 그의 유일한 위안이었습니다. 그는 교회에서 복음성가를 듣고 흑인 영가를 통해 감성적 기반을 다졌으며, 그가 처음 기타를 배운 계기는 삼촌이 들려준 델타 블루스의 영향이었습니다.

‘비비킹’이라는 예명은 그가 멤피스의 라디오 방송국 WDIA에서 ‘Beale Street Blues Boy’라는 DJ 이름으로 활동하던 중 줄여 부르게 되면서 만들어졌습니다. 이 별명은 나중에 ‘Blues Boy King’으로 확대되었고, 결국 ‘B.B. King’이라는 이름으로 정착하게 됩니다. 이는 블루스의 본산인 빌 스트리트와도 연결되어 있으며, 그의 음악 정체성과 뿌리를 상징적으로 보여주는 이름입니다.

그의 활동 기간은 약 60년으로, 매우 긴 커리어를 자랑합니다. 이 기간에 걸쳐 15,000회가 넘는 공연을 진행한 것으로 알려져 있습니다. 그 중에서도 특히 1970년 몽트뢰 재즈 페스티벌에서의 공연은 유럽 관객들에게 블루스의 정수를 각인시킨 대표적인 무대였습니다. 또 하나의 상징적 무대는 1983년 일본 무도관에서 열린 내한 공연이었는데, 그는 당시 일본 관객들의 절제된 반응에도 흔들리지 않고 깊이 있는 연주를 선보이며 블루스가 언어를 초월한 감정의 예술임을 증명했습니다. 또한 2005년 백악관에서 열린 콘서트에서 조지 W. 부시 대통령 앞에서 연주한 장면은 블루스가 미국 정계와 대중문화의 중심에서 얼마나 공고히 자리 잡았는지를 보여준 상징적 사건이었습니다.

그는 그래미 평생 공로상 외에도 총 15회의 그래미 수상 경력을 가지고 있으며, 1987년에는 로큰롤 명예의 전당에 헌액되었습니다. 뿐만 아니라 1990년에는 케네디 센터 명예상(Kennedy Center Honors)을 수상했으며, 2006년에는 대통령 자유 훈장(Presidential Medal of Freedom)까지 받았습니다. 이는 그가 단순한 음악가를 넘어 미국 문화유산의 일부로 인정받았다는 뜻입니다.

비비킹은 조용하고 품위 있게 음악 인생을 마무리지었습니다. 그는 2014년을 끝으로 공식 활동을 중단했고, 당뇨병과 건강 악화로 투병하다 2015년 5월 89세를 일기로 생을 마감했습니다. 마지막 공연은 2014년 10월, 시카고 하우스 오브 블루스에서 있었으며, 그는 무대에서 여전히 그의 기타, 루실과 함께 삶의 마지막 블루스를 노래했습니다. 그가 세상을 떠난 후, 전 세계의 음악 팬들과 아티스트들은 그를 추모하며 블루스의 영혼을 기리는 메시지를 남겼습니다. 그중에서도 가장 널리 회자된 추모의 말은 에릭 클랩튼의 영상 메시지였습니다. 그는 짧고 조용한 목소리로 이렇게 말했습니다. “비비킹은 하나의 등불이었습니다. 블루스가 무엇인지 모른다면, 그냥 그의 음악을 들어보세요.”

감정의 연주

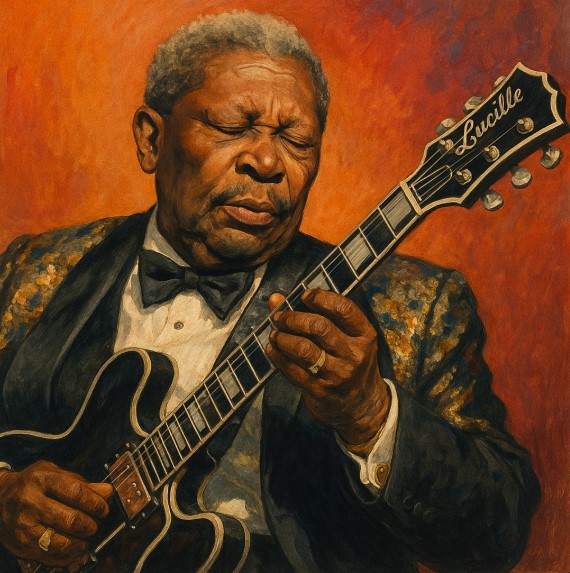

비비킹의 기타 연주는 단순한 연주를 넘어선, 감정의 전달 그 자체였습니다. 그의 시그니처 기타인 ‘루실(Lucille)’은 Gibson ES-355 모델로, 단순히 악기가 아닌 그의 감정을 담아내는 도구로 기능했습니다. 그는 화려한 테크닉보다는 깊이 있는 감정 표현에 초점을 맞추었고, 펜타토닉 스케일과 블루 노트의 활용, 그리고 독창적인 비브라토로 자신만의 음색을 구축했습니다. 그의 기타는 곡의 멜로디를 넘어서 하나의 목소리처럼 노래하며, 청중과 소통했습니다.

그의 음악 스타일에서 특히 주목할 점은 ‘빈 공간의 미학’입니다. 빠른 속도나 복잡한 연주보다는 하나의 음에 감정을 실어 천천히 울려 퍼지게 했으며, 이로 인해 듣는 이로 하여금 음악 안에 머물게 했습니다. 그는 이런 철학을 바탕으로 “기타를 칠 때는 내가 말하지 않는다. 기타가 말할 뿐이다”라고 표현하기도 했습니다. 연주와 보컬의 상호작용도 특별했는데, 그의 보컬이 감정을 고조시키면 기타는 이를 반응하듯 대화하며 음악적 흐름을 이끌었습니다.

대표곡 중 하나인 ‘The Thrill Is Gone(1969)’은 스트링 오케스트레이션과 절제된 기타 연주가 어우러진 작품으로, 이별의 쓸쓸함과 체념을 깊이 있게 표현하며 그래미 수상의 영광을 안겼습니다. ‘Sweet Little Angel(1956)’에서는 감성적인 기타 라인과 부드러운 보컬이 조화를 이루며 사랑의 따뜻함을 전달하고, ‘Every Day I Have the Blues(1955)’는 일상의 고통과 반복 속 외로움을 블루지한 톤으로 담아내며 고전으로 자리매김했습니다.

여기에 더해, 많은 이들이 간과하지만 절대 빠질 수 없는 명곡들도 존재합니다. ‘Why I Sing the Blues(1969)’는 흑인으로서 겪은 사회적 차별과 고통을 고백하듯 풀어낸 곡으로, 블루스라는 장르가 단지 개인적 슬픔에 그치는 것이 아니라 역사적 상처를 담은 집단의 목소리임을 증명합니다. 이 곡은 사회의식과 개인 감정이 맞닿는 지점에서 비비킹의 깊이를 드러내는 대표적인 예입니다.

또한 ‘Chains and Things(1970)’는 억눌린 감정을 벗어나려는 인간의 내적 투쟁을 표현한 곡으로, 무게감 있는 기타 리프와 느리고 짙은 보컬이 어우러져 고통의 감정을 생생하게 전달합니다. ‘Nobody Loves Me But My Mother(1971)’는 다소 유머러스하면서도 아이러니한 메시지를 던지며, 블루스 특유의 자조적 화법을 보여줍니다. “엄마 외엔 아무도 날 사랑하지 않아... 그런데 엄마도 가끔은 아닐 수도 있어”라는 가사는 슬픔 속 유머, 절망 속 자조라는 블루스 정서를 농축해 보여줍니다.

이처럼 다양한 작품들은 단순히 인기곡을 넘어, 비비킹이 음악을 통해 얼마나 다양한 인간 감정을 다뤘는지를 보여주는 사례들입니다.

비비킹의 음악은 듣는 이를 위로하고 감정을 공유하게 만듭니다. 어떤 노래는 사랑의 기쁨을, 또 어떤 곡은 이별의 아픔을, 다른 곡은 사회적 억압에 대한 분노를 담고 있습니다. 그는 기타와 목소리라는 두 가지 도구를 통해 사람들의 심장을 울리는 서사를 전했고, 이는 어느 시대에 들어도 여전히 울림을 줍니다. 그것은 인간이라는 존재의 연약함과 강함, 슬픔과 희망을 모두 아우르는 하나의 예술이며, 우리가 왜 음악을 듣는지를 다시 묻게 만드는 진실한 표현입니다. 그래서 그는 단지 ‘블루스 기타리스트’가 아니라, ‘블루스를 사람들에게 느끼게 만든 연주자’로 기억됩니다.

블루스의 세계화

블루스라는 장르에 있어 비비킹을 빼놓고는 얘기할 수 없을만큼, 그의 영향력은 큽니다. 블루스를 미국 흑인 커뮤니티의 정서에서 전 세계적인 음악 장르로 확장시키는 데 핵심적인 역할을 한 인물이기 때문입니다. 그가 음악 활동을 시작했던 1940~50년대의 미국은 여전히 인종차별이 팽배하던 시대였고, 블루스는 대부분 흑인 청중만을 위한 음악으로 여겨졌습니다. 그러나 그는 인종과 국경을 넘나들며 공연 무대를 넓혀갔고, 백인 청중에게도 블루스의 진심을 전달하며 음악적 장벽을 허물었습니다.

특히, 유럽 순회공연을 통해 블루스를 세계 무대로 끌어올렸습니다. 1960년대 영국의 록 뮤지션들이 그의 음악에 열광하면서 비비킹은 에릭 클랩튼, 롤링 스톤스, 지미 페이지 등의 롤모델로 떠올랐습니다. 에릭 클랩튼은 “비비킹의 연주는 단순한 음악이 아니라, 나를 다시 태어나게 한 감정 그 자체였다”고 말하며, 그의 영향력을 깊이 인정했습니다. U2의 보노는 “비비킹은 기타 한 줄로 사람의 마음을 울릴 줄 아는 유일한 연주자였다”고 언급했으며, 존 메이어는 그를 “시간을 넘어선 감성의 전도사”라고 표현하기도 했습니다.

이러한 영향을 받은 뮤지션들은 장르를 넘나듭니다. 블루스는 물론, 록, 소울, 심지어 재즈 뮤지션들까지 그의 음악에서 스타일의 뿌리를 찾을 수 있습니다. 게리 클락 주니어, 조 보나마사, 존 메이어 등 현대 블루스 기타리스트들도 모두 비비킹의 연주를 통해 블루스를 배웠다고 밝혔으며, 심지어 프린스와 같은 팝 아티스트조차도 그의 음악에서 영감을 받았다고 말한 바 있습니다.

음악과 삶에 대해 그는 “블루스는 슬픔에 머무르지 않는다. 블루스는 슬픔을 받아들이고, 그 속에서 앞으로 나아가는 힘이다”라고 말한 적이 있습니다. 또 다른 인터뷰에서는 “나는 항상 좋은 하루를 기다리며 연주해왔다. 음악은 나를 내일로 이끄는 길이다”라고 밝히며, 자신의 음악이 단순한 감정의 표출이 아닌 치유와 희망의 메시지를 담고 있음을 강조했습니다.

이렇듯 비비킹은 블루스를 개인적 정서에서 전 인류의 정서로 끌어올린 선구자였습니다. 그의 음악은 단순한 한 장르를 넘어선 인간의 내면과 시대를 아우르는 예술로 자리 잡았으며, 그는 블루스의 영혼이자 교사로서 지금도 살아 숨 쉬고 있습니다.

이렇듯, 비비킹은 블루스라는 장르를 세계적인 음악 예술로 끌어올린 거장입니다. 그의 감성적인 연주와 깊이 있는 메시지는 지금도 계속해서 새로운 세대에게 아름다움을 전하고 있습니다. 블루스 음악에 관심이 있다면, 비비킹의 대표곡을 직접 들어보고 그가 남긴 감정의 깊이를 느껴보시길 권합니다.