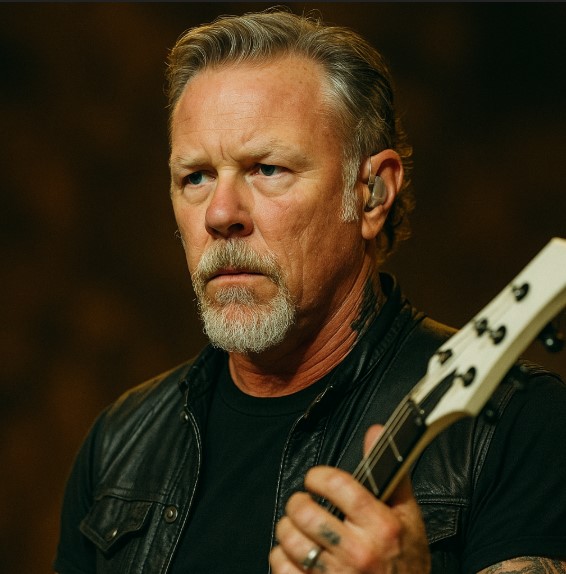

제임스 햇필드는 메탈리카(Metallica)의 프론트맨이자 슬래쉬 메탈의 상징적인 인물로, 1980년대부터 현재까지 헤비메탈 씬을 이끌어온 거장으로 평가됩니다. 그의 거친 보컬과 강력한 리프는 메탈 음악의 흐름을 바꾸어놓았으며, 특히 슬래쉬 메탈 장르를 대표하는 음악 스타일로 인정받습니다. 본 글에서는 제임스 햇필드의 인생, 밴드에서의 대표 작품들, 그리고 그와 메탈리카가 슬래쉬 메탈의 기준을 정립했다고 평가되는 이유까지, 다방면에서 그를 알아보고자 합니다.

제임스 햇필드의 삶

1963년 8월 3일 미국 캘리포니아에서 태어난 제임스 앨런 햇필드(James Alan Hetfield)는 기독교 과학 교리를 신봉하는 부모 밑에서 성장하였으며, 이로 인해 질병 치료를 거부당해 어머니가 세상을 떠나는 비극을 경험하였습니다. 이러한 아픈 개인사는 그의 음악과 가사에 고스란히 투영되며, 특히 'Fade to Black(1984)'과 'The God That Failed(1991)' 같은 곡에서 깊은 내면의 고통이 섬세하게 표현되었다고 평가됩니다. 그의 음악 인생은 1981년, 덴마크 출신 드러머 라스 울리히와 함께 메탈리카를 창립하면서 본격화되었습니다. 메탈리카는 캘리포니아 출신의 4인조 밴드로, 전통적인 헤비메탈의 틀을 깨고 펑크의 에너지와 클래식 음악의 구조적 완성도를 결합한 슬래쉬 메탈 장르의 대표주자로 급부상했습니다. 데뷔 앨범 'Kill 'Em All(1983)'은 공격적인 사운드와 빠른 템포의 리프가 주를 이루며 신선한 충격을 안긴 작품으로 평가되며, 이후 발표한 'Ride the Lightning(1984)', 'Master of Puppets(1986)', '…And Justice for All(1988)' 등은 슬래쉬 메탈의 정수로 여겨집니다. 특히 'Master of Puppets(1986)'는 수많은 평론가들로부터 명반으로 극찬받은 바 있습니다. 롤링스톤(Rolling Stone)은 “헤비메탈의 서사적 깊이를 증명한 앨범”이라 평가하였으며, LA 타임즈는 “헤비메탈의 음악성과 철학을 확장시킨 역사적 앨범”이라 언급한 바 있습니다. 앨범의 타이틀곡은 8분이 넘는 러닝타임에도 불구하고 단 한순간도 지루하지 않은 전개를 보여주는 명곡으로 자리매김하였으며, 기타 리프, 브리지, 솔로가 하나의 서사 구조로 연결되는 고전으로 평가됩니다. 햇필드는 단순한 연주자나 보컬리스트가 아니라 밴드의 핵심 작곡가이기도 했습니다. 그가 작곡에 직접 참여한 곡으로는 'Seek & Destroy(1983)', 'Creeping Death(1984)', 'Battery(1986)', 'Welcome Home (Sanitarium)(1986)', 'One(1988)', 'The Unforgiven(1991)', 'Nothing Else Matters(1991)', 'King Nothing(1996)', 'Frantic(2003)' 등이 있으며, 이들은 전부 메탈리카의 명곡으로 평가됩니다. 메탈리카는 그 음악성과 영향력을 인정받아 그래미 어워즈(Grammy Awards)에서 9회 수상하였으며, MTV 뮤직 어워드, 아메리칸 뮤직 어워드 등 다양한 시상식에서도 수차례 트로피를 들어올렸습니다. 또한 2009년에는 록앤롤 명예의 전당(Rock and Roll Hall of Fame)에 헌액되며 전설적인 밴드로서의 위상을 다시금 각인시켰습니다. 햇필드는 그 중심에서 음악의 방향을 이끌어온 인물로, 단순히 한 명의 아티스트를 넘어 슬래쉬 메탈의 역사와도 같은 존재로 여겨집니다.

메탈리카 곡 해설

메탈리카의 음악은 단순히 빠르고 격렬한 사운드만을 강조하는 것이 아닌, 복잡한 곡 구조와 깊이 있는 주제를 바탕으로 대중성과 예술성을 모두 갖춘 사례로 분석됩니다. 햇필드는 밴드의 음악적 색깔을 결정짓는 리듬 기타 파트와 곡의 스토리텔링 구성을 담당하면서 메탈리카의 음악적 정체성을 구축한 중심 인물입니다. 그의 기타 리프는 단순한 반복을 넘어 서사의 흐름을 형성하며 청자에게 강한 인상을 남겼습니다. 예를 들어 'Enter Sandman(1991)'의 인트로 리프는 단 세 음으로도 공포와 긴장감을 만들어내며, 'Sad But True(1991)'에서는 낮게 튜닝된 기타가 묵직한 중량감을 전해줍니다. 특히 'Battery(1986)'의 오프닝은 아르페지오로 시작해 갑작스럽게 강렬한 리프가 몰아치며, 슬래쉬 메탈의 다이내믹함을 잘 보여주는 사례로 평가됩니다. 이렇듯, 햇필드는 슬래쉬 메탈을 정의하는 데 핵심적인 인물로 자리잡은 인물로 분석됩니다. 이 장르는 펑크의 속도와 헤비메탈의 중량감을 결합해 강력한 리듬 중심 사운드를 만들어내며, 사회적 저항, 내면의 분노, 죽음과 절망 같은 어두운 주제를 담아내는 것이 특징입니다. 메탈리카의 음악은 이런 슬래쉬 메탈의 정수를 고스란히 담고 있으며, 다단계 전개 구조, 변칙적인 리듬, 템포 변화, 그리고 감정의 진폭을 통해 장르 자체를 예술적 높이로 끌어올렸다고 평가됩니다. 햇필드가 메탈리카의 음악 색깔에 기여한 가장 큰 요소는 바로 ‘리듬의 철학’이라 명명됩니다. 그는 리듬 기타를 단순한 배경 소리가 아닌 주도적 사운드로 끌어올리는 데 성공한 인물로, 다운피킹 연주법을 활용한 그의 기타 플레이는 엄청난 속도와 정확성을 요구하는 것으로 유명합니다. 이는 ‘Master of Puppets(1986)’의 메인 리프나 ‘Disposable Heroes(1986)’의 후반부에서 극대화되며, 그의 음악적 깊이를 입증하는 요소로 분석됩니다. 보컬 측면에서도 그는 곡의 리듬에 맞춰 목소리를 쌓아올리는 독특한 방식으로 전체 곡의 에너지 흐름을 조율하는 역량을 발휘하였습니다. 이러한 방식은 ‘The Four Horsemen(1983)’이나 ‘Harvester of Sorrow(1988)’ 등에서 뚜렷하게 드러납니다. 결과적으로 햇필드는 메탈리카의 음악을 단순한 사운드가 아닌 내러티브 구조를 갖춘 예술로 발전시켰으며, 슬래쉬 메탈이라는 장르의 음악적 격을 한층 끌어올린 인물로 인정받습니다.

슬래쉬 메탈의 주역

제임스 햇필드는 단순히 작곡가나 연주자가 아니라, 메탈 퍼포먼스를 하나의 예술로 끌어올린 주역으로 평가됩니다. 그의 무대 위 퍼포먼스는 단순한 ‘공연’을 넘어 청중과의 강렬한 교감을 창출하는 연출로 분석되며, 이는 메탈리카 공연의 상징으로 자리매김하였습니다. 그는 무대에서 거대한 체구와 압도적인 목소리로 관객을 휘어잡으며 존재감을 드러냅니다. 공연의 시작부터 팔을 들어 올리고 관중을 향해 함성을 유도하며, 무대 전체를 누비는 역동적인 동선은 공연의 에너지를 배가시키는 요소입니다. 기타를 어깨에 걸고 동시에 연주와 보컬을 병행하는 방식은 메탈 공연의 전형이 되었으며, 리듬을 유지하며 밴드의 중심축 역할을 수행하는 그의 모습은 공연 전체를 지휘하는 리더로서의 면모를 보여줍니다. 그의 시그니처 무브로 알려진 “Are you alive?” 외침은 메탈리카의 라이브 명장면으로 회자되며, 팬들과의 즉각적인 교감을 유도하는 명연출로 꼽힙니다. 무대 의상이나 스타일에서도 햇필드는 과한 장식 없이 심플한 외양으로 음악 본연의 힘을 강조하는 스타일을 유지해왔습니다. 티셔츠와 데님 차림의 간결한 복장은 퍼포먼스 자체에 집중하도록 유도하며, 그의 무대 존재감은 화려함보다 진정성에서 비롯됩니다. 또한 그는 종종 가사를 바꾸어 부르거나 즉흥적으로 기타를 변주하는 등의 변화를 통해 공연을 유기적으로 운영하며 예측불가능한 재미를 제공하는 것으로 알려졌습니다. 햇필드의 퍼포먼스는 Slipknot, Avenged Sevenfold, Trivium 같은 후배 밴드들에게 직접적인 영향을 끼쳤습니다. 그는 공연을 ‘하는’ 사람이 아니라 그것을 ‘설계하고 지휘하는’ 존재로, 무대 위에서 음악을 살아 움직이게 만드는 예술가로 자리매김합니다. 그의 무대 연출력은 단순히 시각적 효과에 의존하지 않고 음악의 감정과 메시지를 극대화하는 방식으로 구현되며, 이는 슬래쉬 메탈의 정체성을 단순히 귀로 듣는 음악이 아닌 온몸으로 느끼는 예술로 승화시켰다는 분석으로 이어집니다. 이처럼 그는 작곡과 연주, 무대 연출에 이르기까지 메탈리카의 전방위적 예술성을 이끌어온 핵심 축으로 평가됩니다. 메탈리카의 음악은 여전히 수많은 이들에게 영감을 주는 작품들로 남아 있습니다. 단순한 기타리스트를 넘어 음악의 흐름을 바꾼 인물, 제임스 햇필드. 지금 다시 그를 재조명해 보는 건 어떨까요?